白釉黒流描鉢 濱田庄司 1963年 日本民藝館蔵

現在「民藝」という言葉が注目を浴びています。

「民藝」というと「古いもの」「昔の日用品」と思う人もいるかもしれませんが、昨今では「新しいもの」として若い世代からも関心が高まり雑誌やメディアでも取り上げられています。

この「民藝」という言葉は、大正時代末期に白樺派の同人で宗教哲学者の柳宗悦(やなぎ むねよし)によって生み出され、1926年に陶芸家の河井寛次郎(かわい かんじろう)や濱田庄司(はまだ しょうじ)と民藝運動を起こし世間に広まっていきました。

柳は民衆の日常道具から美を見出し、その無銘品から民衆的工芸を略したものを「民藝」と呼び、新しい「美の基準」を提示しました。

「民藝」という言葉が生まれておよそ100年経とうとしています。

今回の特別展は日本民藝館創設80周年特別展の1つとして2017年(平成28年度)に日本民藝館で開催された展覧会を再構成したものです。

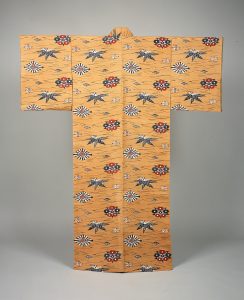

柳を軸に行われた民藝運動を索引した河井、濱田をはじめ、バーナード・リーチ、芹沢銈介、棟方志功の作品を一堂に展観し、その魅力にせまります。

また、それまで注目されなかった民衆の生活雑貨を作品のモチーフにすることで工芸界に新しいアプローチを提唱した黒田辰秋や民藝美に触発された作家たちの作品、柳宗悦の書や原稿、関係書籍など約227点が展示されます。

現在、民芸館は全国に14館あり、豊田市民芸館は愛知県に唯一の民芸館です。

日本人の手仕事から生まれた美を再発見する貴重な機会、是非お見逃しなく!

会期:2021年10月26日(火)–2022年1月30日(日)午前9時 – 午後5時

※月曜日、年末年始(12月27日-1月4日)ただし祝日(1月10日)は開館

場所:豊田市民芸館 1・2民芸館(豊田市平戸橋町波岩86-100)

参加費:一般300円、高大生200円

※中学生以下、豊田市内在住・在学の高校生、70歳以上、障がい者は無料(要証明)

主催:豊田市・豊田市民芸館

出品協力:公益財団法人日本民藝館